Ogni secondo nascono nel mondo 571 tra siti, blog, portali: un’alluvione di infotainment intollerabile, che uccide la professionalità di tutti. Tranne di chi, per mestiere, vende questa massa di notizie prodotte quasi sempre gratis. Resta spazio per il giornalismo?

Dicesi commodity (cito per praticità Wikipedia) “un bene per cui c’è domanda ma che è offerto senza differenze qualitative sul mercato ed è fungibile, cioè il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce, come per esempio il petrolio o i metalli“.

All’ultimo Dig.it di Prato ho sentito giustamente dire che oggi anche l’informazione, o meglio le informazioni, o secondo me meglio ancora l’infotainment che di fatto l’ha sostituita è divenuta, grazie alla velocità e ampiezza di diffusione rese possibili dal web, una commodity.

Come altro definire, del resto, qualcosa che sembra aver perduto ogni connotato di “artigianalità giornalistica” e che può essere affidata alla capacità produttiva di un robot e di un algoritmo?

Con un’ulteriore aggravante: essendo nel 90% dei casi l’infotainment frutto del lavoro gratuito di smanettoni, blogger, incontinenti, grafomani, dilettanti etc (e senza entrare nel merito della pur sacrosanta equazione secondo cui, in rete, “se non paghi, sei tu in vendita“), esso produce fatalmente anche eccedenze.

Eccedenze straripanti, direi.

Le quali, se da un lato con la loro fulminea obsolescenza e la loro fatale volatilità mortificano l’amor proprio di chi gratuitamente produce le notizie, dall’altro uccidono ciò che resta della redditività di chi quelle notizie le produce per lavoro. E che, anche rispetto a un passato relativamente recente, ormai non lo fa da professionista-artigiano, ma casomai da operaio dell’informazione. Da rappresentante, cioè, di quella operaizzazione del lavoro giornalistico che il giornalistificio mondiale (di cui l’Italia è, una volta tanto, punta di diamante) ha provocato nel corso degli ultimi quindici anni.

Le eccedenze sono un fattore centrale nelle quotazioni delle commodities: più le eccedenze (o perfino le prospettive di eccedenza, cioè solo annunciate) aumentano, più i prezzi del prodotto si deprimono.

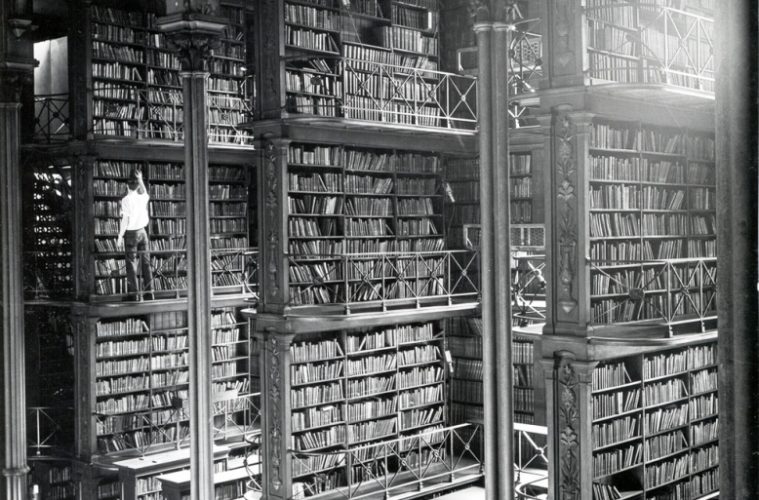

Nel corso dell’ultimo Dig.it mi ero annotato qualche numero. Tipo: ogni secondo (secondo, non ora o giorno) che passa, nel mondo nascono 571 siti web sotto forma di portali, blog, etc. Che cominciano a vomitare nel sistema milioni di informazioni. La stragrande maggioranza incontrollate e nella strastragrande maggioranza gratuite.

Assistiamo, in altre parole, a un sovraccarico informativo che aumenta progressivamente.

E che crea, incrementandola altrettanto progressivamente, la necessità di smaltire economicamente, assorbendola, questa sovraproduzione.

Da qui la necessità di individuare “modelli di business” (espressione mai abbastanza esecrata, ma entrata nel lessico comune) in grado di dare una qualche risposta al problema.

Il punto è che la individuazione di questi modelli non viene demandata al mondo industriale o imprenditoriale, insomma agli editori (cui spetta l’onore ed onere di produrre profitti vendendo le informazioni), ma, per effetto di uno scarto concettuale che non ho ancora capito se è casuale o eterodiretto, a chi le informazioni le produce.

In pratica, si chiede ai dilettanti e ai giornalisti di trovare il modo di rottamarle (rottamando così anche se stessi). Due figure opposte, direi perfino antitetiche, ma unite in ciò da un cogente destino: nessuna delle due sa, spesso non vuole, non può e nè deve fare business.

A meno di non cambiarsi d’abito e diventare imprenditore. Che è un altro mestiere.

Resta da stabilire quale nome dare al surplus di notizie che, soffocando l’informazione, soffoca sotto il proprio effetto serra.