Ieri, alla Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, cinquanta aspiranti colleghi hanno esaurito tutti i posti disponibili al “seminario di orientamento” sulla professione. Di qua dal tavolo, a spiegare il mestiere, un pugno di giornalisti. Giovani e meno giovani, ma tutti segretamente disillusi – e anzi rassegnati – sul domani della categoria. Senza che nessuno avesse il coraggio di dirlo, me compreso.

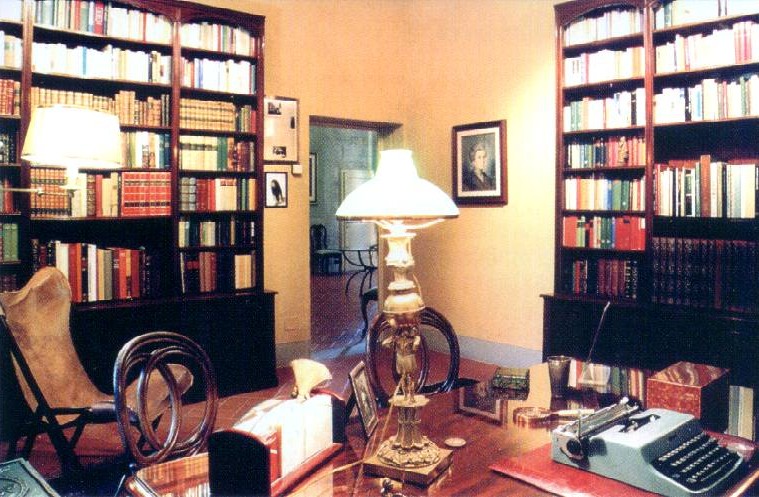

Non eravamo lì per disilludere nessuno, in verità. E, come direbbe Jannacci, nemmeno per “vedere di nascosto l’effetto che fa”. Ma si respirava un’atmosfera un po’ surreale dietro le quinte del “Seminario di Orientamento” alla professione giornalistica organizzato ieri a Fucecchio dalla Fondazione Montanelli Bassi. Dove cinquanta giovani molto incuriositi, a volte intimiditi e sempre attentissimi hanno riempito il salone e visitato con rispettosa circospezione le stanze dell’antico Palazzo della Volta, arredato coi mobili, i libri, gli oggetti appartenuti a Indro, un’ombra che aleggiava ovunque, accigliata, nella luce livida dell’autunno toscano.

Si respirava un’atmosfera surreale perché tutti i giornalisti presenti – dal neodirettore dell’Espresso Bruno Manfellotto al vicecaporedattore di Corriere.it Elio Girompini, dalla giovane cronista di SkyTG24 Eva Nuti al brillante Stefano Liberti, della redazione esteri del “Manifesto”, fino a due “infiltrati-uditori”, cioè l’ex vicedirettore dell’”Unità” Daniele Pugliese e il sottoscritto – hanno prima più o meno tentato di trattenere in gola il rospo che gli rodeva le corde vocali e poi, giunti a metà giornata, chi a mezza bocca e chi esplicitamente hanno confessato l’uno all’altro la propria intima convinzione: questo che, senza troppo slancio infatti, stiamo predicando alle nuove generazioni, è un mestiere che non ha futuro. E’ morto, finito. Stritolato dai tempi, svuotato. Imploso.

Una convinzione condivisa, dettata dall’evidenza più ancora che dall’esperienza. E trasversale, in quando capace, evidentemente, di riunire esordienti e veterani, notisti politici e cronisti, freelance e direttori, stampa, tv e new media. Una sconsolata convinzione che, pur senza negarla, si è anche pietosamente tentato di addolcire all’orecchio dei presenti, avidi di sapere e ghiotti di appunti. Ma che forse nessuno è riuscito del tutto a mascherare, nemmeno nei generici appelli alle “difficoltà”, nelle raccomandazioni allo “studio”, nei continui ammonimenti su un mestiere “che cambia”.

Il giornalismo d’inchiesta soffoca per mancanza di mezzi e di interesse a finanziarlo, l’informazione si mescola sempre più con l’intrattenimento generando quel giornalismo-frankenstein detto infotainment, insomma la notizia da divano e popcorn, le redazioni (e quindi le prospettive di assunzione) si assottigliano (al Corriere della Sera lavorano 300 giornalisti e alla redazione web, che “metabolizza” ogni giorno il triplo delle notizie dell’edizione cartacea, solo una ventina, mentre in Italia gli web-redattori pare siano non più di 150 in tutto), i servizi “tirano” solo se a condirle c’è di mezzo qualche starlette dello spettacolo o dello sport. La fretta, il tritacarne, l’inseguimento perpetuo dettati dall’online sono, ormai – l’ha sottolineato Ilaria Bonomi, docente di lingua italiana dell’Università statale di Milano – non più l’alibi, ma addirittura la regola nuova e riconosciuta che stabilisce norme di punteggiatura e sintassi divenute alternative all’idioma corretto. Tutti d’accordo che nessun giornalista sarà mai veramente tale se non ha vissuto per un po’, anzi più che un po’, “fuori” dalle redazioni. Ma tutti d’accordo anche sul fatto che i mezzi per farlo “star fuori” non ci sono né, all’orizzonte, se ne vede traccia. I “volontari” di un tempo, cioè i giovani pieni di umiltà, di voglia e spesso di stoffa, trasformatisi poi, scendendo inconsapevolmente di un gradino nella scala della dignità professionale, “collaboratori”, sono ormai diventati precari cronici. Oppure, ahinoi, freelance, categoria ameboide e residuale in cui, per comodità e ignoranza, si tende a far rientrare tutto e il contrario di tutto: dal libero professionista affermato al povero diavolo che si arrabatta dovendo ancora decidere, a quarant’anni, cosa fare da grande.

Ma è proprio dall’altissimo tasso di mortalità professionale dei freelance – un coacervo sempre più fitto di giornalisti di nome e non più di fatto – che si può comprendere quanto inarrestabile sia il declino del giornalismo. Di quello che abbiamo conosciuto e imparato a riconoscere come tale, intendo. Quello fatto di responsabilità, di consapevolezza di sé e del proprio ruolo, di maestri severi e di regole spesso non scritte ma inderogabili, di eterne anticamere, di lenti percorsi formativi, di gerarchie dettate ora dalla capacità e ora da altro, ma comunque individuabili e interpretabili.

In Italia e all’estero, ma da noi è peggio. Anni fa usavo dire, per illustrare il paradosso della libera professione giornalistica nel Belpaese, che in Usa i freelance prendono i Pulitzer, mentre da noi fanno pulizie. Ora che anche redattori, caposervizio, caporedattori e financo parecchi direttori si trovano alle porte di una sostanziale disoccupazione che li farà entrare di diritto nel limbo della precarietà, tutto ciò assume una nota agrodolce, con qualche sentore di rivincita e un vago sapore di rassegnazione.

Ma questo, ai cinquanta ragazzi accorsi ieri alla Fondazione Montanelli, nessuno ha avuto il coraggio di dirlo.

Nemmeno io.