Dopo il giornalismo, anche il fotogiornalismo, musicale e non, si avvia verso il baratro, sospinto dal vento della vanità di chi è disposto a lavorare gratis pur di apparire. E il sistema ne approfitta. Inaccettabile per chi conosce il senso della professionalità, normale per gli altri. Cioè quasi tutti.

Il primo a lanciare il sasso in piccionaia è stato, giorni fa, Guido Harari, il più importante fotografo “rock” italiano, uno che in mezzo secolo ha fatto decine di copertine e fotografato più o meno tutti i mostri sacri della musica mondiale. E’ seguita, a ruota, La Stampa (qui), con un articolo che annuncia che “Nick Cave userà a scopo commerciale le foto scattate dai fan. Ma senza pagare“.

In sintesi, il problema è il seguente: un numero sempre maggiore di musicisti, ma anche di gente di spettacolo in generale e neppure solo dello spettacolo, oggi invita i fan a mandare (gratuitamente, si capisce) le foto scattate durante concerti ed esibizioni, onde poterle utilizzare “per scopo promozionale“. Tradotto: mi procuro così, a costo zero, del materiale che, se commissionato o acquistato da un professionista, mi costerebbe molti soldi.

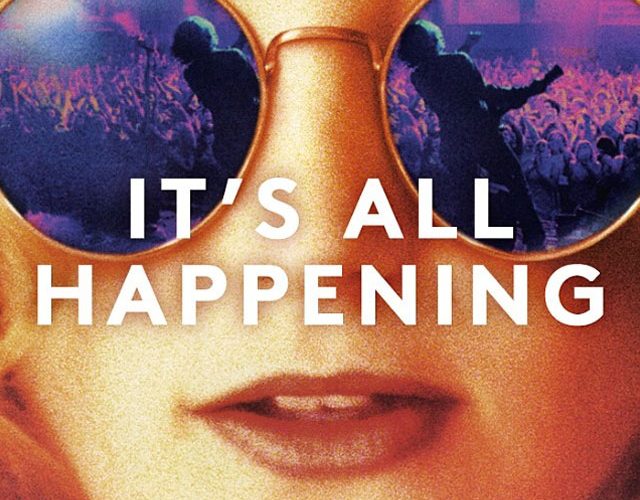

Il messaggio, è ovvio, non è così brutale ma anzi assai edulcorato, formulato apposta per titillare i punti deboli della gente: “Con i vostri smartphone state realizzando alcune delle migliori foto in concerto mai viste“, dice il messaggio diffuso dal management di Cave. “Ne abbiamo postate alcune su Instagram e sono davvero straordinarie. Sono intense, viscerali e dinamiche, colgono perfettamente l’istante. Sono davvero una nuova forma di fotografia rock ‘n’ roll, grezza e coinvolgente, che non si basa sulla pura osservazione, ma piuttosto sull’esperienza totale del momento“.

Harari, giustamente, si ribella a questa logica. Così come su altri piani mi ribello io e tutti i liberi professionisti dell’informazione cresciuti in un’epoca in cui la qualità e la professionalità erano valori non fungibili e, pertanto, avevano un prezzo.

Ma dov’è che l’equilibrio si rompe, dov’è che, in un sistema complesso come l’informazione, dalla deontologia si degrada all’etica e, da questa, alla licenza di opportunismo?

La questione è meno banale di come sembra e si chiama tecnologia digitale. Qualcosa dalla quale, insomma, indietro non sembra di poter tornare e a cui, perciò, occorre adeguarsi o adattarsi.

Internet ha infatti prima reso le notizie (o presunte tali, ma sorvoliamo qui per carità di patria) gratuite e reperibili da chiunque, nonchè trasmissibili in una frazione di secondo. Da “prodotto“, cioè frutto del lavoro di ricerca, verifica, trascrizione di un giornalista, esse sono diventate “commodities“, cioè derrate sfuse, vendibili a peso e tendenzialmente eccedentarie, quindi di valore unitario minimo. Da qui l’inizio della fine del giornalismo tradizionale e del giornalismo dei free lance, che basava la propria redditività sull’unicità, sull’artigianalità, sulla capacità individuale.

Poi è venuta la foto digitale che, grazie all’elettronica, di colpo ha messo praticamente chiunque, sebbene privo di tecnica e talento, in grado di scattare foto, se non meravigliose, più che decenti e comunque “pubblicabili” in un’editoria-tritacarne dai fabbisogni qualitativi e dai budget (combinazione letale) sempre più bassi.

Gli smartphone e i social hanno fatto il resto: se sgomitando (o pagando) mi accaparro un posto a pochi metri dal palco, col telefonino riesco a scattare e a mettere in rete in tempo reale, come tali a disposizione di tutti, foto bellissime, in presa diretta, emotive, che spesso ben possono fare concorrenza a quelle dei professionisti. I quali una volta, per le stesse ragioni, erano blanditi e invitati dai musicisti, mentre ora sono appena tollerati e cacciati dopo pochi minuti di show, come presenze fastidiose e inutili.

Ed ecco che arrivano Cave e compagni a calare il carico da undici, dicendo: fans, i vostri click sono più belli di quelli dei fotografi, dateceli. Ma in alta definizione (tradotto: in formato professionale, utilizzabile anche per la stampa), mi raccomando.

Quale appassionato potrebbe resistere all’invito di “contribuire” al successo di un proprio beniamino?

E così Harari per il suo verso, io per il mio e tanti colleghi per il loro potremmo appendere al chiodo gli strumenti del mestiere.

Si chiama “economia della gratitudine” e, ahimè profeticamente, me ne occupai (qui) già sei anni fa.

Da allora non solo le cose non sono cambiate, ma sono peggiorate.

Perchè il nodo di fondo è rimasto invariato: nulla vieta a qualcuno di regalare qualcosa a un altro. Anche se tu lo fai per passione e lui invece ne approfitta per soldi. Tipo i giornalisti che il volontariato, anzichè per le onlus, lo fanno per gli editori regalando loro gli articoli.

Beati loro che possono perchè, si vede, che vivono d’altro. Come i fotografi-fans.